por Patricio Fontana

Este libro es el relato de una lucha entre dos temperamentos, dos conciencias y casi dos épocas. Concluye, como era inevitable, con una ruptura. De los dos seres humanos de los cuales trata, uno estaba destinado a quedar rezagado; el otro, no podía evitar ser arrastrado siempre hacia delante. Llegó un momento en que no hablaban ya el mismo lenguaje, en que no compartían las mismas esperanzas y no les sostenían las mismas aspiraciones.

Edmund Gosse, Padre e hijo

Como al menos otras dos películas argentinas estrenadas en la última década –La sombra, de Javier Olivera, y El silencio es un cuerpo que cae, de Agustina Comedi– el tercer largometraje de Nicolás Prividera, Adiós a la memoria, gana para el cine un género literario –creo que no es excesivo llamarlo así– que cuenta con una considerable tradición. Se trata de una modulación particular de la escritura biográfica: hijos que escriben sobre su padre. Durante el siglo XX y lo que va del XXI se publicaron varios libros que surgen de esa premisa. Algunos son Padre e hijo, de Edmund Gosse, Mi padre y yo, de J. R. Ackerley, Patrimonio, de Philip Roth, El olvido que seremos, de Héctor Abad Faciolince, o Correr el tupido velo, de Pilar Donoso. Podría incluso considerarse que la Carta al padre –una carta que Hermann Kafka, padre de Franz, no leyó y que se publicó de manera póstuma– también forma parte de esa literatura que mixtura biografía y autobiografía. A ese género pertenecen asimismo varios libros de escritores argentinos que, como aquellas tres películas, se dieron a conocer más o menos recientemente. Entre ellos están, y la lista no es exhaustiva, Papá, de Federico Jeanmaire, Mi libro enterrado, de Mauro Libertella, Un comunista en calzoncillos, de Claudia Piñeiro, El salto de papá, de Martín Sivak, o Volver a donde nunca estuve, de Alberto Giordano. En todos estos documentales y libros de no ficción –aunque algunos se esconden detrás del disfraz de la novela autobiográfica– los hijos cuentan la vida del padre y la propia pero, sobre todo, narran las alternativas, esperablemente enmarañadas aun en los casos más dichosos o menos acomplejados, de esa relación. A su modo, esos libros y esas películas son reflexiones o tratados sobre la paternidad que se escriben a partir de una experiencia personal.

“Le doy vueltas a la idea de cómo terminar de escribir esto, hasta dónde llegar. No quiero que termine siendo un texto sobre mí, quiero que sea sobre nosotros. Sobre yo siendo tu hija, sobre esta relación que nos une”, escribe Ansilta Grizas en el cierre de Un temporal, un libro publicado en 2021 que habría que sumar a esa lista que propuse recién.[i] En efecto, más allá de sus diferencias, estos libros y estas películas refieren, todos ellos, antes que a dos vidas o además de a dos vidas –la del padre y la del hijo –, a las contingencias de un “nosotros” a lo largo de muchos años. En varios, además, la necesitad del hijo de contar el vínculo con su padre ocurre cuando este se encuentra muy enfermo y aun al borde de la muerte: son también el testimonio de un deterioro y de un final. Esto, que ocurre en no pocos de los que nombré –por ejemplo en Papá, de Jeanmaire, o en Patrimonio, de Roth– es, por lo demás, lo que sucede en Adiós a la memoria: el hijo se reencuentra con el padre –al comienzo se dan una fecha y un lugar: “Buenos Aires, 2016”– cuando este sufre un “deterioro cognitivo” que está borrando paulatina pero inexorablemente su memoria. “No me acuerdo”, dice una y otra vez el padre, Héctor Prividera, en Adiós a la memoria.

Este último largometraje de Prividera es también un complemento de su primera película: M. Ambas conforman así un díptico que bosqueja la novela familiar de este cineasta. M es la película sobre la madre, Marta Sierra, desaparecida en marzo de 1976 por la última dictadura. En ella, el padre es alguien ausente, escamoteado: un enigma. No obstante, en M el padre de algún modo estaba allí, entre o detrás de algunos fragmentos de home movies que había registrado. Esos materiales que apenas aparecían en M son fundamentales en Adiós a la memoria. Pero ahora, en este nuevo largometraje, el padre aparece ante la cámara: es quien filmó pero además es el filmado, es el cazador cazado. Pero habría que decir que a pesar de que en Adiós a la memoria al padre sí se lo ve –comparece ante la cámara del hijo y da la cara– es presentado nuevamente como un ausente, y esto porque se lo retrata como un hombre embargado por la voluntad de apartarse, de pasar desapercibido, de aislarse. El breve relato de Borges que inaugura la película, “Un sueño”, refiere a ese aislamiento: un hombre encerrado en una “celda circular” ubicada en una “no muy alta torre sin puerta ni ventana”.

Adiós a la memoria (N. Prividera)

Un tema recurrente en esta literatura y en este cine sobre padres e hijos es el olvido, es decir, la memoria. “El olvido es parte de la memoria, forma parte de su mecanismo”, asegura Prividera. Esto ocurre, desde ya, porque se trata de una literatura y de un cine memorialísticos que se hacen siempre contra el olvido. La película La sombra, de Javier Olivera, empieza precisamente con la exposición del método mnemotécnico del poeta Simónides de Ceos llamado “Los palacios de la memoria”. El olvido que seremos, el libro de Héctor Abad Faciolince sobre el médico Héctor Abad Gómez, padre del escritor, que fue asesinado en 1987 por fuerzas paramilitares en Medellín (Colombia), toma el título del primer verso de un poema de Borges, “Aquí. Hoy”, que el hijo halló entre los papeles paternos: “Ya somos el olvido que seremos”. En Adiós a la memoria, el padre recita otro poema de Borges, “Soy”, que insiste en lo mismo que aquel evocado en el título del libro de Abad Faciolince: “Soy el que es nadie, el que no fue una espada/ en la guerra. Soy eco, olvido, nada”. En este sentido, el padre de Adiós a la memoria –uno que es “olvido” y “nada”, uno que no fue a la “guerra”– parece ubicarse en el extremo opuesto que ocupa el de Patrimonio, de Roth, y esto porque en ese libro el padre es, antes que cualquier otra cosa, y aun cuando está desahuciado, alguien que recuerda tercamente. “No hay que olvidar nada. Ese es el lema de su escudo de armas. Estar vivo, para él, es estar hecho de recuerdos. Para él, quien no esté hecho de recuerdos no está hecho de nada”, escribe Roth.[ii] En Patrimonio, la memoria del padre es familiar pero también es la memoria de una comunidad: la de los judíos que llegaron a comienzos del siglo XX a los Estados Unidos y padecieron no pocas situaciones de discriminación. Y aunque el hijo de Adiós a la memoria sabe que nadie puede elegir el olvido, que nadie puede padecer voluntariamente un deterioro cognitivo, no puede dejar de cavilar que su padre eligió olvidar: “Nadie puede elegir olvidar, pero en cierto modo podría decirse que el padre eligió el olvido”, asegura Prividera y, no mucho después, cuando evoca el turbio relato que su padre solía hacerle de su encuentro con, justamente, Borges, asegura: “El padre eligió, una vez más, olvidar”. Y entonces podría concluirse, siguiendo lo que afirma Roth sobre el suyo –estar vivo es estar hecho de recuerdos– , que el padre de Adiós a la memoria es un muerto en vida (y no un sobreviviente) ¿Acaso no es así como lo retrata el hijo cuando, al comentar la manera en que, con fastidio y desgano, se limpiaba los zapatos cuando él se los pisaba sin querer en las caminatas frecuentes que lo obligaba a hacer por la calle Florida, que esa acción nimia era, no obstante, “el único gesto vital que le vio hacer al padre en años”? Y a pesar de todo eso, ese padre olvidadizo –y además lo que filmó, lo que leyó y lo que vio: la novela El conde de Montecristo o la película Casablanca– aporta materiales, y también excusas, para que este hijo realice sus películas –esta y M– y, con ellas, intente conjurar un olvido que no es solo familiar sino que, desde la perspectiva del hijo, está en sintonía con uno mayor: “Mientras el padre se hundía en su desmemoria, el país era dominado una vez más por el sueño de desprenderse del pasado, de la historia, de sus enseñanzas”. En contraste con el libro de Roth, Patrimonio, en Adiós al memoria es el hijo el que enarbola el lema “No hay que olvidar nada”.

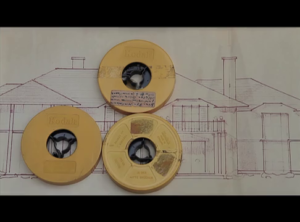

En estos libros y en estas películas es a menudo importante –y esto no asombra ya que es un problema intrínseco a toda empresa biográfica– la cuestión del archivo: los documentos –cartas, diarios, fotografías, filmaciones, grabaciones, etcétera– que permiten reconstruir, siempre fragmentariamente, unas vidas y un vínculo. Además de por cartas y otros textos, algunos ahora indescifrables, en Adiós a la memoria ese archivo está formado prioritariamente por las home movies que el padre filmó hasta comienzos de la década de 1980. Mencioné antes dos documentales recientes que tienen mucho en común con Adiós a la memoria: La sombra, de Javier Olivera, y El silencio es un cuerpo que cae, de Agustina Comedi. Y los nombré no solo porque son también documentales acerca del vínculo entre un padre y un hijo realizados por este último –si fuera solo por eso debería haber sumado a esa lista, entre otras, a Rafa, su papá y yo, de Sebastián Muro, estrenada en 2021–, y tampoco porque los tres indaguen qué hicieron estos padres durante la última dictadura, sino en especial porque comparten el hecho de que, en ese vínculo, el cine –y en especial el registro documental– es medular. En los tres el cine aparece como un legado que el hijo recibe del padre. El cine –la fruición por las imágenes en movimiento– es el patrimonio que heredan tanto Javier Olivera como Agustina Comedi y Nicolás Prividera. Las tres películas son posibles porque los hijos cuentan con ese patrimonio de imágenes cinematográficas (en el caso de Olivera las home movies no fueron filmadas por el padre sino por el socio de este, el también productor y director Fernando Ayala). Y así las tres maquinan diversas variaciones de un mismo relato de formación en el que el padre es un personaje clave. Olivera, Comedi y Prividera aparecen como hijos del cine, como ciné-fils, para decirlo con Serge Daney. Pero no porque el cine ocupe en sus vidas el lugar de un padre ausente, una vacancia paterna, sino porque son los padres los que legan el cine a los hijos, los que les revelan ese mundo. Estos documentales postulan que estos tres directores –Olivera, Comedi y Prividera– lo son en buena medida gracias al padre. Sus vidas prolongan, transformándolo en otra cosa, pervirtiéndolo, el deseo de cine de los padres (uno profesional, Héctor Olivera, y dos amateurs: Jaime Comedi y Héctor Prividera). En La sombra, además de las imágenes familiares registradas por Ayala, Javier Olivera incluye fragmentos de películas dirigidas por su padre, por ejemplo La Patagonia rebelde o Two to Tango. Por su parte, al comienzo de El silencio es un cuerpo que cae, Agustina Comedi asegura que su padre “filmaba todo el tiempo” y además que, cuando murió en un accidente en 1999, tenía “una cámara en la mano”. Asimismo, en los créditos finales de Adiós a la memoria, se informa que los responsables de la cámara fueron el padre y el hijo: Héctor y Nicolás Prividera. Todos estos padres, entonces, son presentados como hombres de la cámara, como cameramen.

La sombra (Javier Olivera)

Al promediar la hora de película, Prividera, que habla de sí mismo en tercera persona, dice: “Estas imágenes son lo último que el padre filmó antes de entregarle su cámara al hijo”. Enseguida, se observan en la pantalla algunas de las primeras imágenes que filmó con esa cámara. Al verlas proyectadas, el padre se frustra: “El hijo cortaba los planos demasiado pronto o movía la cámara demasiado rápido”. El hijo resulta, pues, un mal alumno: hace con la cámara algo diferente de aquello en lo que el padre lo instruyó. Este momento de Adiós a la memoria formula de manera tácita una pregunta que se les puede hacer también a los documentales de Olivera y Comedi. ¿Qué hicieron estos hijos con el cine que recibieron como patrimonio? Al respecto, en los tres casos podría hablarse de una herencia contrariada: de un patrimonio que se utiliza no en primer lugar para homenajear al padre sino, en cambio, para construir ficciones cinematográficas que discuten con él, que a veces hasta lo impugnan, y que descubren los secretos –del padre, pero no solo del padre– que se agazapaban en esas imágenes heredadas. Estos hijos politizan imágenes que, en principio, fueron concebidas lejos de toda política y como refugio en lo familiar (revelan el inconsciente de ellas, se detienen en sus lapsus). Con las imágenes que reciben del padre, y con otras que ellos filman, estos tres hijos, cada uno a su modo, traman ficciones políticas –utilizo acá la palabra “ficción” en el sentido preciso en el que la usa Jacques Rancière en su texto sobre Le Tombeau d’Alexandre y la “ficción de la memoria”–[iii] que se expanden desde lo familiar –comidas, fiestas, vacaciones, actos escolares, la construcción de la casa– a algo que excede ese ámbito privado, sí, pero a lo que tampoco ese ámbito –esto es sabido– es ajeno. La sombra, El silencio es un cuerpo que cae y Adiós a la memoria son, por supuesto, películas sobre el padre. Pero al mismo tiempo en ellas esos padres y las imágenes que registraron sirven para interrogar diversas zonas de la historia argentina de las últimas décadas y, asimismo, cuestionar políticamente la institución familiar y su lugar en esa historia.

“Ahora era demasiado tarde, o simplemente inútil, poner en escena ese enfrentamiento que nunca había tenido lugar”, asegura Prividera al comienzo de Adiós a la memoria. No podía ser de otra manera. Todos los libros y las películas de este género llegan siempre, ineluctablemente, tarde, y esto porque desean, explícita o implícitamente, una escena imposible, quimérica, que no puede tener lugar: una conversación –un enfrentamiento– entre padre e hijo en la que cada uno exponga su verdad y a la que suceda la reconciliación o al menos la compresión mutua. En Volver a donde nunca estuve, uno de los libros que listé al comienzo, cuyo subtítulo es Algo sobre mi padre, Alberto Giordano retoma un cuento de Marina Yuszcuzuk titulado “Glaciares” y propone que al padre nunca se le dice, nunca se le puede decir, nada. Escribe Giordano: “Les decimos a otros lo que pensamos de nuestro padre para compartir la perplejidad que nos provoca la condición de hijo, el incurable sentimiento de minoridad que persiste incluso cuando nos convertimos en padres”.[iv] En Adiós a la memoria dos veces se dice que la vida no es como en las películas: lo dice el hijo y lo dice el padre. Podría decirse: la conversación sincera entre padre e hijo, la puesta en escena de ese enfrentamiento, solo tiene lugar en ficciones cinematográficas o literarias.

De todos modos, es una película del llamado cine de ficción la que narra más lúcidamente –quizá demasiado lúcidamente– esa imposibilidad de diálogo entre padre e hijo. En el final de Five Easy Pieces, un clásico de la década de 1970 dirigido por Bob Rafelson, el protagonista (Jack Nicholson), de regreso en el hogar en donde nació, le explica a su padre (William Challee) las razones de su alejamiento durante varios años. Pero esa conversación es en realidad un monólogo y aun un soliloquio, y esto porque el padre, que está postrado, sufre una enfermedad que le impide hablar y probablemente entender lo que dice el hijo. El espectador, así, es testigo o cómplice de una confesión sin escucha ni réplica. El padre de Five Easy Pieces ni siquiera puede balbucear, como el de Adiós a la memoria, “No me acuerdo”. De hecho, el hijo conjetura que si el padre no hubiera estado en esa situación de desventaja no le habría dicho nada. El hijo se decide a hablar, entonces, porque –y no a pesar de que– el padre ya no puede contestarle: “Tengo la sensación de que si pudieras hablar no estaríamos hablando”. Estos libros y estas películas están determinados inevitablemente por una parcialidad injusta que esa escena de Five Easy Pieces lleva al extremo: el hijo tiene siempre la última palabra, habla –se atreve a hablar– porque el padre ya no puede hacerlo (porque murió, porque está muy enfermo o porque no hay contacto entre ellos). ¿No será por lo tanto ese llegar “demasiado tarde” antes una estrategia que una fatalidad? Las palabras liminares del libro Quién mató a mi padre, del escritor francés Édouard Louis, resumen bien la asimetría de esa frecuentada situación: “El hecho de que solo hable el hijo, de que únicamente lo haga él, resulta violento para los dos: el padre se ve privado de la posibilidad de contar su propia vida y el hijo desea una respuesta que nunca llegará”.[v]

El silencio es un cuerpo que cae (Agustina Comedi)

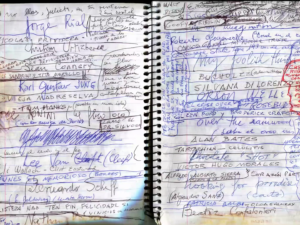

Las dos alternativas entre las que se debate el vínculo de un hijo con su padre son la mimesis (ser como el padre e incluso estar en su lugar: repetirlo) o la diferencia (no ser como el padre: no repetirlo). En estos documentales de Olivera, Comedi y Prividera ese drama –o, con menos gravedad, ese juego de las semejanzas y las diferencias– se advierte, desde ya, en lo que cada uno hizo con el cine que recibió como herencia: estos hijos son como el padre pero de otro modo (hacen cine, pero otro cine). Tanto en M como en Adiós a la memoria, Prividera realiza además un trabajo visual con los rostros (con el de su madre, con el de su padre y con el suyo) que destaca los parecidos entre ellos, con la siguiente sorpresa: si en M Prividera se presenta como fisionómicamente muy parecido a su madre, en Adiós a la memoria el parecido es con su padre. En esta última hay, además, otras entonaciones de esa confusión o solapamiento entre ambos. Los cuadernos de apuntes del padre, un caos de nombres propios, son, por ejemplo, muy similares a los que atiborró el hijo con “notas dispersas” cuando empezó a pergeñar esta película. Prividera enseguida ratifica con palabras esa semejanza que las imágenes sugieren: “El hijo comenzó esta película tomando notas dispersas, hasta que en un momento comprendió que hacía lo mismo que el padre en su cuaderno: acumular datos al azar”. A esto se suma, entre otras cosas, que se informa que el antiguo mapa de París que “presidía el escritorio del padre ahora cuelga sobre el escritorio del hijo” y, además, que una misma escenografía, una asfixiante biblioteca colmada de libros, es un elemento protagónico de los espacios que habitan tanto el padre como el hijo (además del cine, los libros es el otro patrimonio que el padre lega al hijo). Adiós a la memoria, por tanto, no solo ambiciona conjurar un olvido que el padre encarna, pero que lo excede, sino también exorcizar un parecido que repetidamente ponen en evidencia las imágenes y los sonidos del film. Al aislamiento del padre, Prividera opone una avidez de contacto con el afuera –vale decir, con los otros– que es, por supuesto, una avidez de política: “Nadie filma a los otros”, afirma al comienzo. El cine político de Prividera surge entonces de la confluencia de dos herencias: la del padre (el cine) y la de la madre (la política).

En el breve relato de Borges con el que empieza Adiós a la memoria –el que se titula “Un sueño”– el hombre encerrado en la celda circular “escribe un poema sobre un hombre que en otra celda circular… El proceso no tiene fin y nadie podrá leer lo que los prisioneros escriben”. Ese hombre recluido es el padre de Adiós a la memoria pero también, en el poema que este escribe, el hijo, al que el padre condena a repetir ese eterno proceso de encierro y de escritura solipsista. Adiós a la memoria –en cuya sintaxis gravitan las historias de otros tres prisioneros eternos: Edmond Dantés, Louis Auguste Blanqui y Antonio Gramsci– documenta también el intento de fugarse de un encierro que acaso no sea otro que el del “gesto narcisista del autorretrato”, para decirlo con palabras de su director. En esas palabras, que Prividera pronuncia en su película con alarma y desasosiego, no puedo dejar de leer una crítica que apunta menos al uso narcisista que solemos hacer del celular que, en primer lugar, a la literatura y al cine, muy abundantes en los últimos años, que se reducen a exponer los pormenores de un yo. Con diversas estrategias, y a partir de materiales personalísimos, La sombra, El silencio es un cuerpo que cae y ahora Adiós a la memoria evitan el “gesto narcisista” y, no pocas veces, consiguen evadirse del confortable encierro autobiográfico.

[i]Ansilta Grizas, Un temporal, Buenos Aires, Entropía, 2021.

[ii] Philip Roth, Patrimonio. Una historia verdadera, Barcelona, Debolsillo, 2012. Traducción de Ramón Buenaventura.

[iii] Jacques Rancière, La fábula cinematográfica, Buenos Aires, Paidós, 2005. Traducción de Carlos Schilling. Escribe allí Rancière: “La memoria debe constituirse, pues, contra la superabundancia de informaciones tanto como contra su ausencia. Debe construirse como vínculo de datos, entre testimonios de hechos y rastros de acciones, como (…) ese ‘ordenamiento de acciones’ del que habla la Poética de Aristóteles y que él llama muthos: no ‘mito’, el cual remitiría a algún inconsciente colectivo, sino fábula o ficción. La memoria es obra de ficción” (p. 182).

[iv] Alberto Giordano. Volver a donde nunca estuve. Algo sobre mi padre, Santiago de Chile, Bulk Editores, 2020.

[v] Édouard Louis, Quién mató a mi padre, Barcelona, Ediciones Salamandra, 2019. Traducción de Pablo Martín Sánchez.

No Comments